記憶と忘却

「忘れる」ということは「覚える」ということと非常に深い関りがあります。ヒトは忘れる生き物です。動物であればそれが生命に関わることになるかもしれませんが、ヒトにとってはこの「忘れる」ということが大切な意味を持つ場合もあります。今回は「忘れる」ということに焦点を当てて説明していきます。

エビング・ハウスの忘却曲線

エビング・ハウス Hermann Ebbinghaus (1850-1909) ドイツの心理学者

1800 年代の終わり頃は心理学は哲学の1分野という位置づけでした。実験心理学の議論が出始めていた時期です。

Hermann Ebbinghaus の功績の中で一番有名なのが忘却曲線(The fogetting Curve) です。

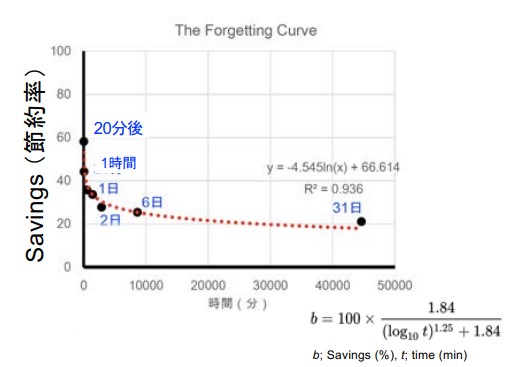

この忘却曲線というのは、何かを覚えたときに1時間後には6割弱忘れている。1日後には40%以下に覚えたものが減っている。1か月後には20%以下になっているという研究結果の曲線グラフです。

この忘却曲線はどのような実験をしてどのような結果から得られたデータによるものなのでしょうか。

まず被験者に対して記憶させた内容は以下のようなものです。

- 13×7行 = 91音節

- 91×3~4字 = 273~364文字

Ebbinghaus 先生が1885 年に記した論文でドイツ語の論文であるため、正確にどんな文字を覚えさせたかという記述はありません。

子音と母音とアルファベットの3~4つの組み合わせで1つの音節をつくる。1行13音節を7行、合計91音節。文字数でいうと300文字前後。

これは単語のように意味があるものではなく全く何の意味も持たない、3~4文字を組み合わせて13の音節をつくっています。

したがって音節として発音はできますが、全く意味を持たない文字の羅列です。これを被験者に覚えさせるという実験を行いました。ちなみに被験者はだれかというと Ebbinghaus 先生ともう1人の計2名です。

この1時間後には60%になっている。この数字はどのような実験から導き出された結果なのでしょうか。

実験をしてその結果を導き出すためには必ず検証をしなければなりません。

ではこの60%というのは91音節の内「いくつ間違いがあったのか」の結果であると誰もが考えると思います。ですが、それは間違っています。

上のグラフの横軸は最初に覚えてからの時間です。そして縦軸は Saving ( % ) 節約率です。

この実験の内容は、最初に覚えたものを1時間後にテストをします。当然何割かは忘れていますが、それをもう1回記憶します。

例えば0分後に100回で覚えることができたとしたら、1時間後には60回で覚えることができました。という数字です。

どういうことかというと、時間が長くなればなるほどもう一度覚えるのに時間がかかるという数字です。

ヒトは忘れる生き物です。特にそれが意味のない文字の羅列であると忘れやすいということを示しています。

節約率でみると Ebbinghaus 先生は論文のなかでもう1つ大事な実験をしています。

1回覚えてから節約率を継続して調べていく、1時間後、1日後、2日後などにテストする際、一度覚えた91音節をテストするのは1回のみ。

上の図の曲線をつくるためには一度91音節を記憶して20分後にテストする。また別の91音節を何百回もかけて記憶して1日後にはどうなっているか。2日後、3日後・・・・も同様に新しい91音節を記憶しなおして何度も何度も実験をしました。

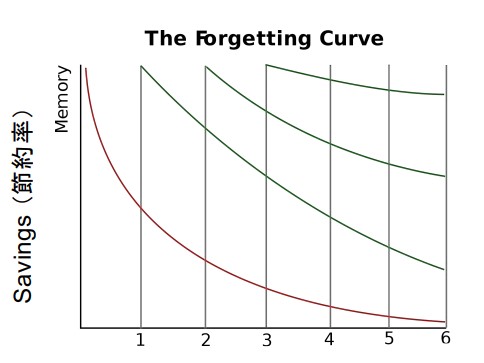

大事な実験とは上の図の赤い線の上の緑の線についてです。

1日後には覚えた91音節は忘れてしまい、再度覚えるのに時間がかかります。時間はかかりますが多少は節約できています。

グラフの上の部分が100だとして1日後には思い出すのに60回必要で、残り40回勉強すればまた覚えることができる。したがって2回目(2本目の緑の線)に勉強した翌日はもっとたくさん残っているということになります。

3回目(3本目の線)にまた勉強すると少しの勉強できて忘れにくくなる、4回目は少しの勉強で覚えることができて忘れにくくなる。という結果が得られています。

したがって繰り返し勉強すると忘れにくくなるということが示された実験になります。

前述したように、この実験は Ebbinghaus 先生ともう1人の2人でおこなわれたものです。ドイツ語で記された論文で実験にどのような文字の羅列が使用されたのかは記述されていません。

したがってヒトがすべて1時間後には60%になるかというと個人差があります。

意味のない音節でもなんらかのイメージと関連させて覚えたり、個人の元々の知識によって差がでる可能性も十分にあります。

この Ebbinghaus 先生がこの論文を公表したのは1885年です。その後1913に英語版が出版されています。

以下のURLでその論文が確認できます。

この英語版が出版されたあたりから同じような実験がおこなわれるようになりました。

それぞれの実験結果は1時間後の節約率などの数字にに多少の差があったり、カーブの傾きに違いがあったりなどの多少の差はありました。その違いが言語によるものなのか、被験者によるものなのかはわかりません。

ですがどの研究からも共通していえるのが、ヒトは忘れていくというのが共通した結果です。

Ebbinghaus 先生の研究論文から「忘れる」というのはこういうことだと思われるかもしれません。ですが、私たちは意味のあるものであればもっと簡単に覚えることができるのではないでしょうか。

覚えなければいけない内容によって忘却に差が出てくるのではないでしょうか。

Ebbinghaus 先生の研究は意味のない羅列を長期に留めておけるかどうかの実験でした。これを長期記憶といいます。

これは覚えてからすぐ、急速に忘れるということが示されています。そして30日後になると最初の20%程しか記憶していないという研究です。

この研究では、繰り返しの学習で忘却曲線の低下が抑えられるということやどうやって忘れるのか、どうしたら忘れないのかについての調査がおこなわれていました。

- 記憶の持続時間の決定因子

- 覚える事柄の強さ・インパクト

- 繰り返し、およびそのインターバル

- 意味づけの可否または既知の事柄との関連

- 覚える事柄が起きる前後の文脈・状況

- その他

記憶がどれくらい持続するかは、その覚える事柄のインパクトがどれくらいであればどの程度覚えていられるか、またどれくらい間を空けて繰り返せば記憶できるのか、またその覚えることに対しての意味がどのように持てるのか、今まで知っていたこと、全く知らなかったこととの関連によって記憶はどう変わるのか、また単に覚えるということと覚える前に目が覚めるような出来事が起きた前後に覚えると覚え方が違うということが分かってきています。

記憶にどのように周囲の因子が影響を与えるか、特にその持続時間に対しての影響が盛んに進められています。

その持続時間に対して「忘れる」とはどのようなことなのでしょうか。

「覚える」と「忘れる」は一見反対語のように感じられます。

ですが、本当に反対語なのでしょうか。

恐怖記憶の条件付けと消去実験

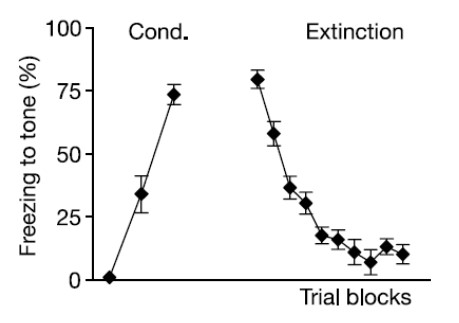

マウスのケージの中に明るい部屋と暗い部屋を用意します。マウスは暗いところが好きなので暗い部屋に入ろうとします。そしてブザーを鳴らした後に電気ショック与えます。そうするとマウスは電気ショックとブザーを結び付けて覚えます。するとマウスはブザーが鳴っただけで恐怖を感じるようになります。下のグラフの Cond. とは condition のことである場所にいると電気ショックを受けるから危ないという電気ショックと場所の連合記憶。また音が鳴ったときに電気刺激を与えると、音と電気ショックが連合記憶を学習します。すると音がなっただけでも Cond. の直線でみられるように Freezing (固まってしまう)の度合いが高まっていることがわかります。

この条件付けが成立した後にこんどは消去( Extinction )ということをします。

今度は音を聞かせるけれども電気ショックを与えない。という実験を行いました。

このように音だけを恐怖記憶の学習直後から聞かせると、徐々にマウスは音に慣れてきて単に音だけでは電気ショックを与えられないということで Extinction の反応をみると Freezing の度合いが低下していっているのがわかります。

この現象だけをみるとこれは恐怖応答がなくなっていくので「忘れていく」と思われるかもしれません。

上のグラフからも音だけを聞かされることによって、最初の音と電気ショックの関係を忘れているという風にみえます。

ですが新たな学習によって本当に過去の経験を忘れてしまったのでしょうか。

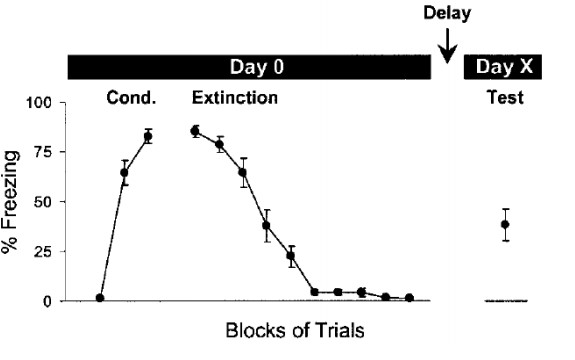

記憶消去( Extinction )

マウスは新たな学習をしたことによって過去の経験を忘れてしまったわけではないということが下のグラフからわかります。グラフの Delay より左側では音を聞かせると同時と電気ショックを与え続けると音によって Freezing が高まっていき、その後音だけを聞かせるとその Freezing は急速に落ちていくことを表しています。

Milad & Quirk, Nature, 420, 70-74, (2002)

ところが Delay を置いてまた音を聞かせると何が起きたかというと、恐怖応答を示す個体が多数存在したという結果が得られました。

もし本当に忘れてしまったのであれば、一旦消えてしまった記憶がふたたび復活するということはない訳です。

このような実験をいろいろ時間を変えて実施してみると…

まず学習直後である1日置いた後にどれくらい最初の反応がリカバーするかというと、20%程度しか音に対しての恐怖応答を示しませんでした。

ですが4日後には75%、14日後にはほぼ100%もとに戻るという結果が得られました。

したがって、一見マウスに電気ショックなしでの音だけを聞かせると恐怖応答を見せなくなり恐怖の記憶がなくなったように見えたのですが、時間を置くとまた100%元の状態に戻るということがわかりました。

これは記憶がなくなったのではなく、音が安全であるということを新たに学習したと考えられます。

このことを記憶消去( Extinction )といいます。

そして放っておくとだんだんと再び思い出していくということもわかってきました。

つまりここは危険な場所だという記憶をなくしたのではなく、ここは安全な場所だという記憶を新たにつくっているだけだということが実験的に証明できたということです。

恐怖記憶とIEG発現回路

恐怖記憶には扁桃体、海馬、前頭葉が関わっているということが知られています。

マウスに恐怖記憶と条件を一緒に提示して恐怖記憶をつくります。

部屋の壁の色や大きさ、床の色などの文脈(コンテキスト)をマウスは覚えていて、その部屋に入れただけで Freezing してしまいます。

この Freezing している状態、電気ショックを思い出して恐怖を感じているときに海馬の Arc が活性化することがわかってきています。

このように文脈、空間の記憶をもとにした恐怖記憶に関しては海馬が関わっているということがわかってきており、前述の音をもとにした恐怖条件付けに関しては扁桃体が関与しているということがわかってきました。

マウスの実験ですが、この記憶回路の活動を抑制すると恐怖記憶を思い出しにくくなるということがわかってきています。このような理論で技術的には PTSD であったり嫌な記憶を消すこともできるようになるかもしれないということがわかってきました。

記憶と脳領域に関してはこちらを参考にしてください。

記憶を思い出した後の2つのプロセス

- 再活性化(reactivation) → 不安定な記憶状態 (labile

memory state) → 再固定化 (reconsolidation) →

記憶のアップデート - “恐怖”記憶の内容更新

記憶の内容を思い出したときに、いったんあやふやになるということが知られています。(再活性化~不安定な記憶状態)それを新たに再度記憶しなおしたときに、別の情報を書き込むことができます。これを「記憶のアップデート」といいます。これは恐怖記憶であれば、その内容を新しく変えることができるということになります。

- 消去(Extinction) → 新たな学習と記憶形成

(new memory formation) - “恐怖記憶”と “安全な記憶”との競合

これはさきほどのマウスの記憶消去実験の内容です。これはこれまでの記憶を消去し安全な記憶ができるということです。今まであった恐怖記憶と安全な記憶との競合が起きるということです。

この2つがどのように制御されていて、恐怖記憶の内容が更新されるのかそれとも恐怖記憶と安全な記憶との競合がどのように起こっているかというのは、まだわかっていない部分が多くあります。

- 恐怖記憶

- 身体に害を与えるモノや条件(=恐怖・嫌悪)に対する記憶を維持し、必要な時に思い出すことは動物生

- 存するうえで必須な能力である。

- 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

- 強烈な恐怖体験やストレスにさらされた場合、些細なきっかけやストレスで恐怖を思い出し心理的・身体的にパニックに陥ってしまう障害。

恐怖記憶は身体に害を与えるようなモノやヒトあるは条件に対して恐怖的な記憶を維持していて必要があるときに思い出すというのは生存していくうえで絶対に必要な能力です。当然私たちも持っています。

ところが一方でこのような恐怖記憶の支配が強烈になってしまうと PTSD のような症状を引き起こすことがあります。

(PTSD が恐怖記憶の障害であるというは少し違っています。恐怖記憶の問題が PTSD を引き起こすこともあるし、他の問題が PTSD を引き起こすこともあります。あくまでも1つの重要なファクターとして恐怖記憶があるということです。)

恐怖記憶というのは忘れない方が良い記憶ですが、ずっと持ち続けていても困る記憶なのかもしれません。

これが「忘れる」ということの重要さの1つです。

なので、この恐怖記憶を制御する方法、どのように忘れさせるかということが制御できれば PTSD などの病気に対応できるのではないかということで盛んに研究が進められているところです。

忘却と新生ニューロン

私たち頭の中では、大人になってからでも新しくニューロンができているということがわかってきました。

特に海馬の歯状回という部分では大人になってからも新しく細胞分裂で神経細胞ができるということがわかってきました。

新しい神経細胞の意義というものについての研究があります。

この研究は新しく神経細胞ができるということと、物を忘れてしまうということは関係あるのではないかということについて調べたものです。この忘れるということはさきほどの消去(Extinction)ではなく、本当に物を忘れてしまうということです。

Science, 344, 598-602, 2015.

Science, 344, 598-602, 2015.

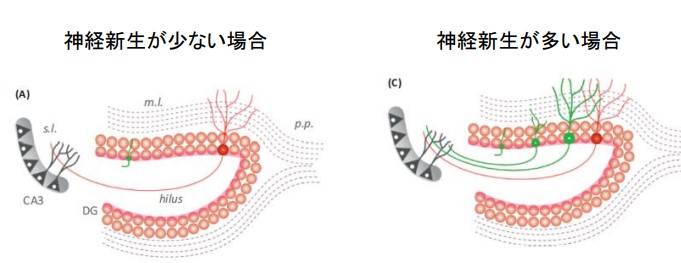

上の図では Neurogenesis 新生神経細胞がたくさんできる場合(high)というのは Memory Persistence 記憶を覚えておける能力が低い。逆に新生神経細胞があまりできないとき(low)は物を覚えておける能力が高いということを示しています。

マウスの場合、神経細胞がたくさんできる時期というのは若いとき(P17で示された位置)生後2~3wくらいのときです。実はそのときに起こった出来事を動物は大人になったときにあまり覚えていないことがわかってきました。

これは人間でも同じだと思います。

私たちが覚えている一番昔の記憶は、ほとんどの場合写真を見てや後に聞かされてなど、もう一度作り直した記憶ということが多いと思います。

それは今の理解では、生まれたばかりの頃はたくさんの神経細胞がつくられるので、神経細胞がそのときの記憶を忘れさせているのではないかと考えられています。

どういうことかというと

Frankland et al., TINS, 36, 497-503, (2013)

神経細胞があまりできないときというのは上の図の赤い記憶に関係する神経細胞とそれを受け取る神経細胞が1対1でつながれているので、記憶がよく保たれています。

そこに上の図の右側にように、新しくできた緑の神経細胞がどんどん入ってくると、赤い線の結合に新たに緑の線の結合がどんどんできてくるので、記憶が薄れてしまうということです。

つまり、元からある回路(赤い線)は新生神経細胞と競合することにより新た無い回路に置き換わってしまうということになります。

ニューロン新生に関してはこちらをご参照ください。

まとめ

記憶文脈・手がかりへの繰り返し暴露による記憶の消去( extinction ) という現象は記憶の忘却ではなく新たな学習であるといわれています。

海馬の新生神経細胞は記憶回路を変化させて忘却を促進する働きがある、つまり物を積極的に忘れさせているのではないかと考えられています。

このように「覚える」ということと「忘れる」ということは非常に深い関りがあるということがわかってきています。

忘れないということは非常に重要なことですが、時には「忘れる」ということが大切なこともあります。

コメント