骨格筋を動かす指令を出している神経細胞は大脳皮質にあります。

大脳皮質の5層の神経細胞が脊髄までずっと線維を伸ばしています。

足を動かす運動ニューロンというのは脊髄のずっと下の方まで線維を伸ばしています。

そして骨格筋を動かす指令をしているニューロン(運動ニューロン)は1次運動野にあります。

骨格筋とシナプス結合に関してはこちらをご参照ください。

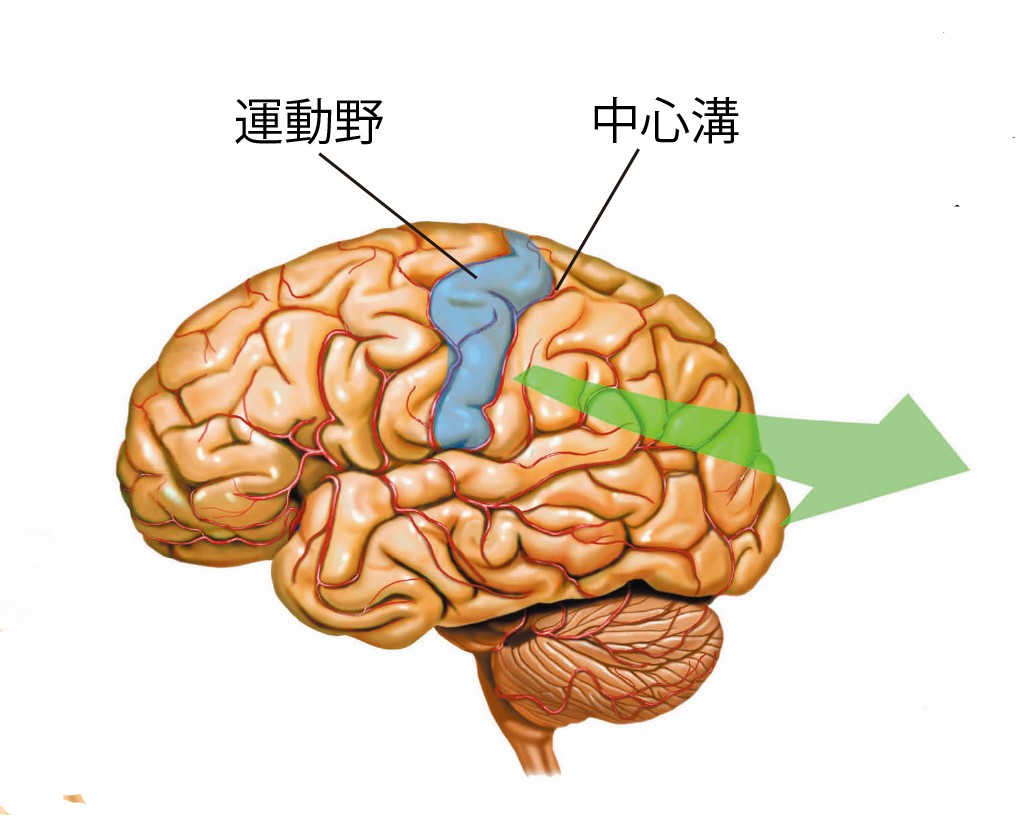

運動野とホムンクルス

運動野部分をを正面から真横に切って、正面から見たときの大脳皮質の図です。

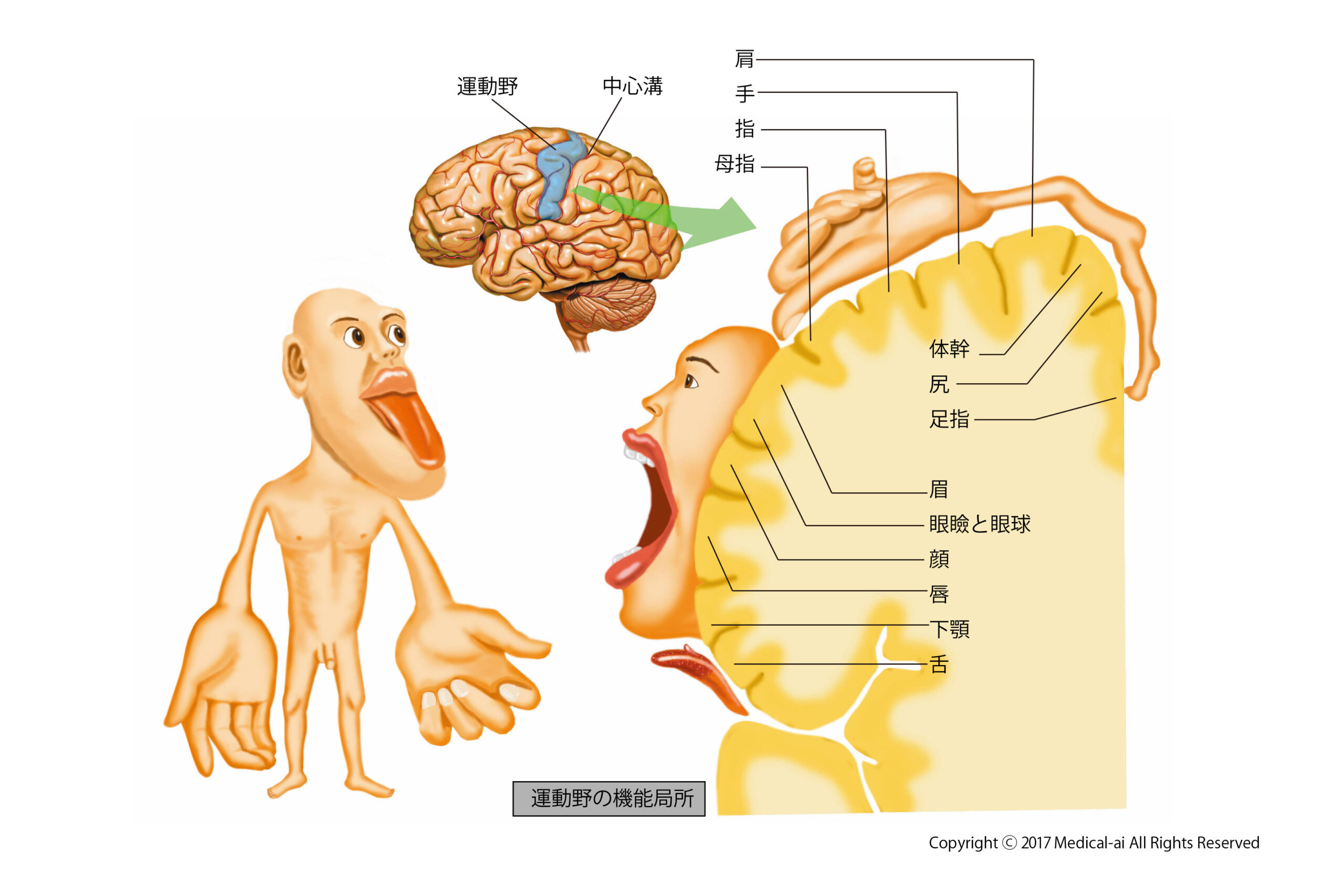

1次運動野も場所によって身体のどのパーツを担当しているかはおおよそ決まっています。横の方が顔や頭の部分、上の部分に手や足があります。大きさは人によって異なります。ですが並び方はだいたい同じ並びになっています。細かく動かしたい部分は運動ニューロンもたくさんあるので面積が大きくなります。

なので人間の場合は細かい表情をつくる顔の面積が大きくなっています。それから手、言葉を話すため声帯や喉の部分も精密に動かせるようにニューロンがたくさんあり面積も大きくなっています。

この大きさを反映してつくった小人がこのようなかたちになります。

このホムンクルスを発見したのはペンフィールド先生です。

MAX PLANCK のホームページです。

もともとドイツのほぼ国立の研究所です。現在アメリカにつくっている研究所が公開しているホームページです。

The Homunculus Mapper というのがあり、10分ほどで自分のホムンクルスをつくることができます。

脳卒中での麻痺に影響を及ぼす「皮質脊髄路」

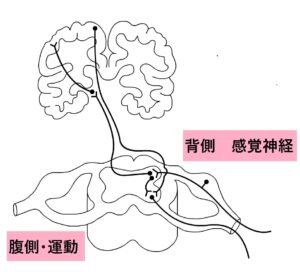

1次運動野から線維がずっと伸びていきます。線維は内包の後脚をとおって中脳の大脳脚へいきます。延髄と脊髄のつながるところ、延髄は錐体というところを通りますがこの接合部のところで左右が交叉します。そして脊髄にある神経細胞にはじめてシナプスをして、脊髄にある神経細胞が骨格筋とつながります。

この経路の中のいずれかの部分に梗塞や出血などによる通行止めがおこることで麻痺が生じます。

したがって大脳皮質から骨格筋につながるまでに神経細胞としては1回乗り換えているだけです。

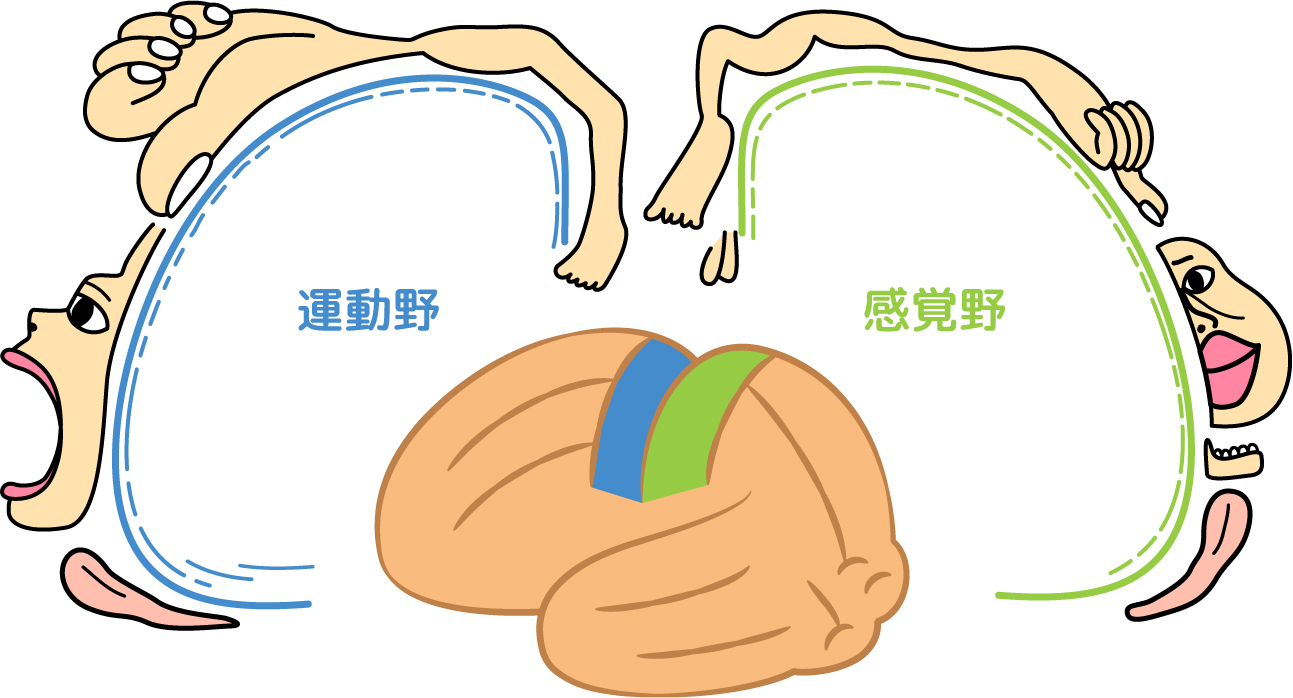

この運動野のすぐ真後ろに感覚を司る1次感覚野があります。ここに身体の感覚の情報、触ったり痛みなどの体性感覚が体中から神経線維を介して脊髄の手前の神経細胞に入ってきます。

この情報が脊髄に入り、この線維も延髄で交叉します。感覚情報の場合は延髄を入ったすぐのところで交叉します。これを感覚交叉といいます。したがって身体の右側の情報は左の脳へ、左側の情報は右の脳へ入ります。

このように場所によって身体の担当する部位が変わってきます。これを機能局在といいます。局在というのは英語でlocalizationです。局在の他、位置や担当という意味があります。機能によって働きによって脳のどこが担当しているのかが決まっているということです。

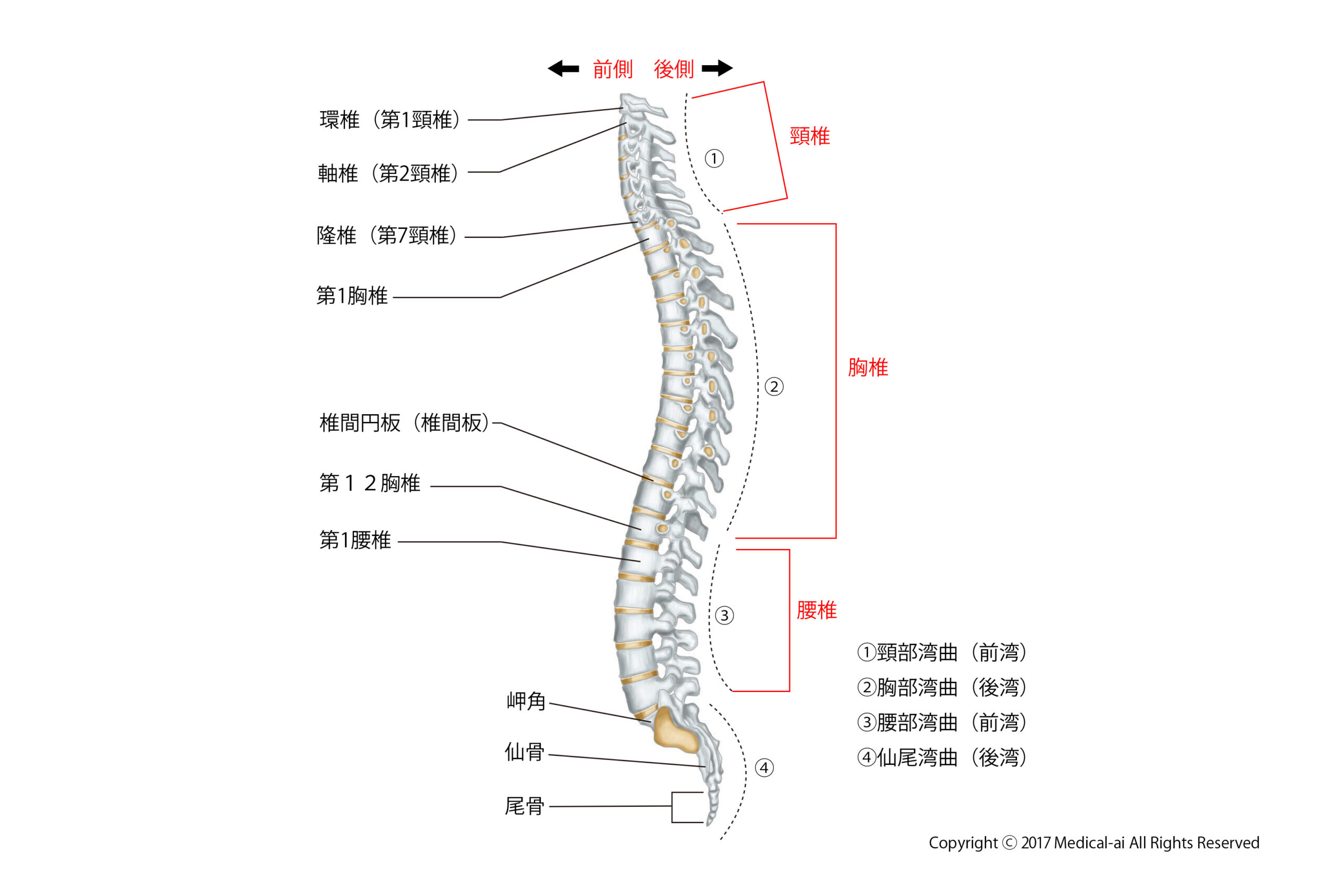

中枢神経系

脳と身体の先をつないでいる神経はどのようになっているのでしょうか。

中枢神経系というのは脳と脊髄のことをいいます。

脳から身体の中に出している神経が左右12対です。

脊髄からは左右それぞれ31対の脊髄神経が抹消に向かって出ています。

脊髄の発生

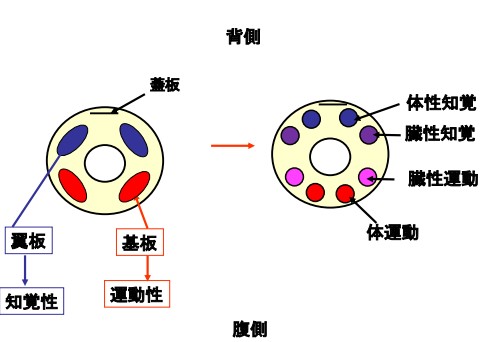

脳も同様ですが、脊髄はもともと神経管という管からできあがっていきます。上の方が背中側、下の方がお腹側(背側・腹側)となります。

脊髄が発生する過程で、背中側の2つとお腹側の2つの4つに分かれます。

背中側を「翼板」といい腹側の神経細胞を「基板」といいます。

背側の神経細胞は将来感覚に関係する神経細胞になります。腹側の「基板」の神経細胞が運動を司る神経細胞になります。

もう少し発生が進んでくると、背側のさらに後ろの部分が体性感覚(知覚)、腹側のさらに前の方が体運動(骨格筋を動かす)となり、その間に入ってくるのが臓性知覚・臓性運動です。これは内臓などの私たちの意志では動かせない臓器を司っています。

このように脊髄は腹側の方は運動、背側の方が感覚、そしてその間に自立神経系に関係するニューロンができあがっています。

もともと4つだったのが、役割が増えて背側・感覚、腹側・運動そしてその間に自立神経系に関係するニューロンができあがりました。

脊髄神経

背側から感覚ニューロンが出て束になり、腹側から運動ニューロンが出て束になります。

腹側の前角には運動神経の細胞があります。

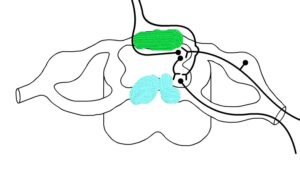

脊髄の灰白質(真ん中の部分)に神経細胞が集まっています。その周りに白質という神経線維の集まりがあります。

脊髄の背側の方が感覚に関係しているといいましたが、背側のみどりの色のついている部分が感覚情報が脳の中に通っていく線維の束です。そして水色の運動ニューロンの線維の束は下の方に集まっています。

脊髄の中にも脳と同様に機能局在が存在するということです。

全体として脊髄の神経線維の束というのは上にいくほど増えていきます。これは情報が上にいくほどどんどん増えていくからです。したがって白質の部分は上にいくほど(脳に近づくほど)大きくなっていきます。

脊髄の中でもうひとつ大きくなるところがあります。これは手と足に神経を伸ばしているところです。

この手と足に神経を伸ばしているところは、体幹と比べて長い繊維を伸ばさなければなりません。長い繊維を伸ばすということは長い神経線維が必要になってくるというわけです。 神経線維はリン脂質の二重層(細胞膜)になっています。これは細胞の中の働きを維持しないとならないので細胞体が大きくなっているからです。つまり脊髄の灰白質(真ん中の部分)の部分が大きくなります。灰白質の部分が大きくなることによって横から見ても外観がふくらんで見えます。

運動の調整をしている中脳から線条体へのドーパミン経路(パーキンソン病の発生機序)

大脳皮質の1次運動野のニューロンは例えば電極を脳に刺して運動野のある神経細胞を刺激すると私たちの意志とは関係なく骨格筋のどれかが動きます。感覚野も同様でもし電極を指して刺激をしたら、どこかを触られているような感覚を受けます。

私たちの脳の動かす・感じるという働きはもちろん大事なことですが、実際にはそれらを修飾して調整しています。

さきほどの運動ニューロン・感覚ニューロンとは別のところも働いていて私たちは様々な動きをすることができます。

筋とシナプス結合に関してはこちらをご参照ください。

中脳の黒質にドーパミンを伝達物質として放出するドーパミンニューロンがたくさんあります。この黒質のドーパミンニューロンは線条体に投射しています。

この線条体から視床に情報が行き、視床が運動の調節をしています。

パーキンソン病は脳のどこの障害なのか?

パーキンソン病はこの黒質のドーパミンニューロンが欠落する病気です。

左側の黒質は左の大脳皮質に投射しているので身体の右側の運動を調節しています。姿勢を調整するための錐体外路は交叉せず同側を調節するので、身体の左側の姿勢反射(バランス)を調節しています。

黒質のドーパミンニューロンが欠落するとこの調節の情報がうまくいかなくなり、筋肉が固くなり身体が動かしづらくなったり、バランスがうまく取れず転倒したりします。

パーキンソン病はこの黒質のドーパミンニューロンが欠落しているということは明らかな疾患なので、最近ニュースでも取り上げられていますが、IPS 細胞をつかった治療の対象となっています。IPS 細胞をつかってドーパミンニューロンを増やすと治癒するのではないかといわれています。脳の疾患の中ではパーキンソン病が最初にIPS 治療の対象となっており、現在臨床試験がおこなわれています。

パーキンソン病とIPS 細胞に関してはこちらをご参照ください。

まとめ

私たちが手や足を思い通りに動かせるのは脳からの命令が脊髄を通って筋肉へ到達しているからです。ですが例えば腕を挙げるときは腕の筋肉だけでなく、肩甲骨周囲や体幹など腕の周りの筋肉も同調して動くことや腕を挙げたことでバランスを崩して倒れないように調整する機能が必要となってきます。

思い通りに身体を動かすための経路が皮質脊髄路という錐体路で、延髄で交叉し脳と反対側を制御します。バランスを調整するための経路は錐体外路といい、身体の同側を調整しています。

コメント