例えばサッカーボールを蹴る動作のときにどの筋肉が動いているのか、また脳がその筋肉をどのようにして動かしているのでしょうか。

人体には骨が206個あります。頭部29個,体幹51個,上肢64個,下肢骨62個。

頭部29個とありますが、頭蓋骨は何枚かの骨で構成されています。前と横2枚と後ろになりますがこれらは生まれるときにはくっついていません。生まれる瞬間は左右の骨が重なって小さくなって生まれてきます。生まれたばかりの赤ちゃんの頭のてっぺんの骨はまだ隙間が開いているため、触るとふにゃふにゃしています。このように頭の骨がたくさん存在するのは聴覚を司る骨も加わっているからです。

関節は265箇所あり、骨格筋は400種類あります。

骨格筋とは関節をまたいで2つの骨に接し、中枢神経系の支配を受けて動く筋のことです。外見的に規則正しい横縞模様に見えることからとも呼ばれています。私たちの意思で動かすことができることから随意筋といいます。(骨格筋=随意筋=横紋筋)

例えば胃や腸などは食べ物を下へ送るために運動しています。このような運動も筋肉が行っています。この筋肉のことを平滑筋といいます。この平滑筋は私たちの意思で動かすことはできません。

ボールを蹴る動作で使う筋は大腿四頭筋だけではありません。ボールの前に立ってからボールを

少なくとも色がついている筋を使っています。

片脚でボールを蹴るので、当たり前ですが地面に付いている方の足も骨格筋を収縮させて体制をとっています。

人間は2本足で直立し重たい頭を支えながらバランスを取って立っています。

なので持ち上げた側の反対側の上肢の筋も使っています。

もちろん人によりますがこの筋肉だけではありません。

ではこのようなたくさんの筋肉を脳はどうやって動かしているのでしょうか。

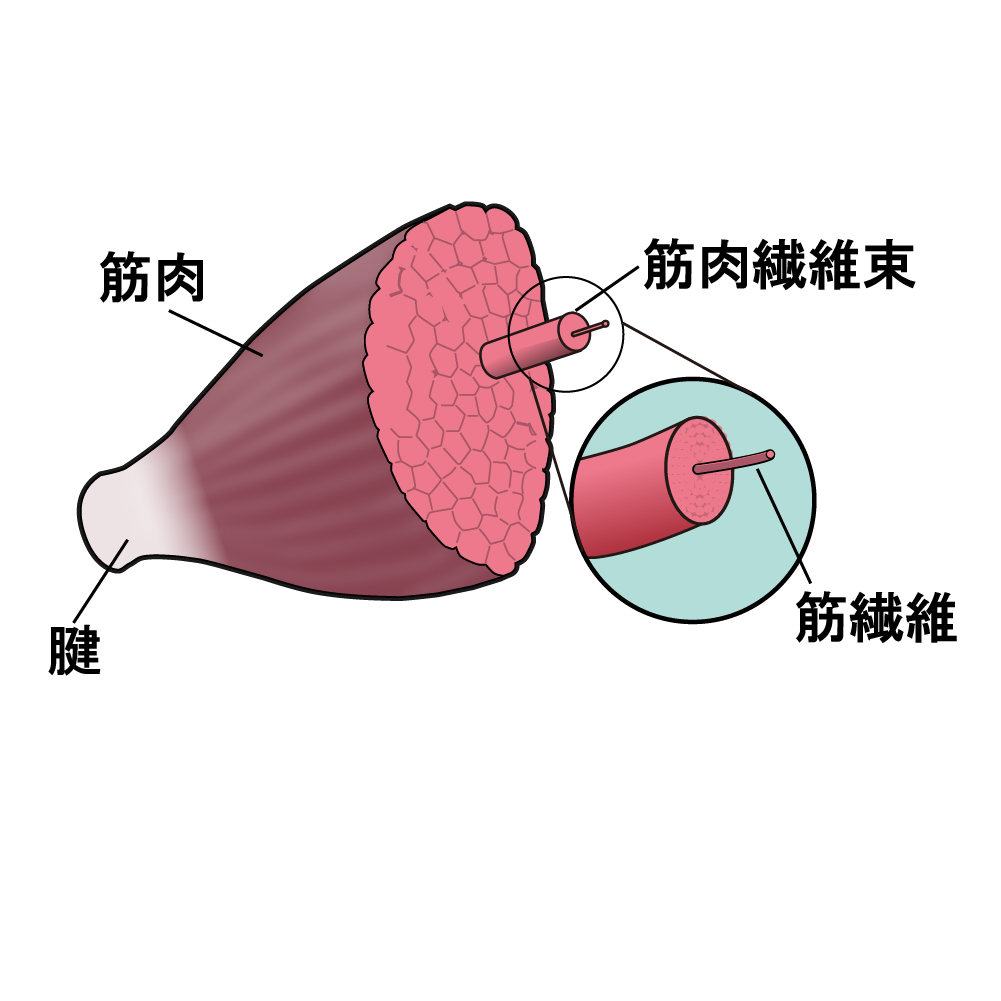

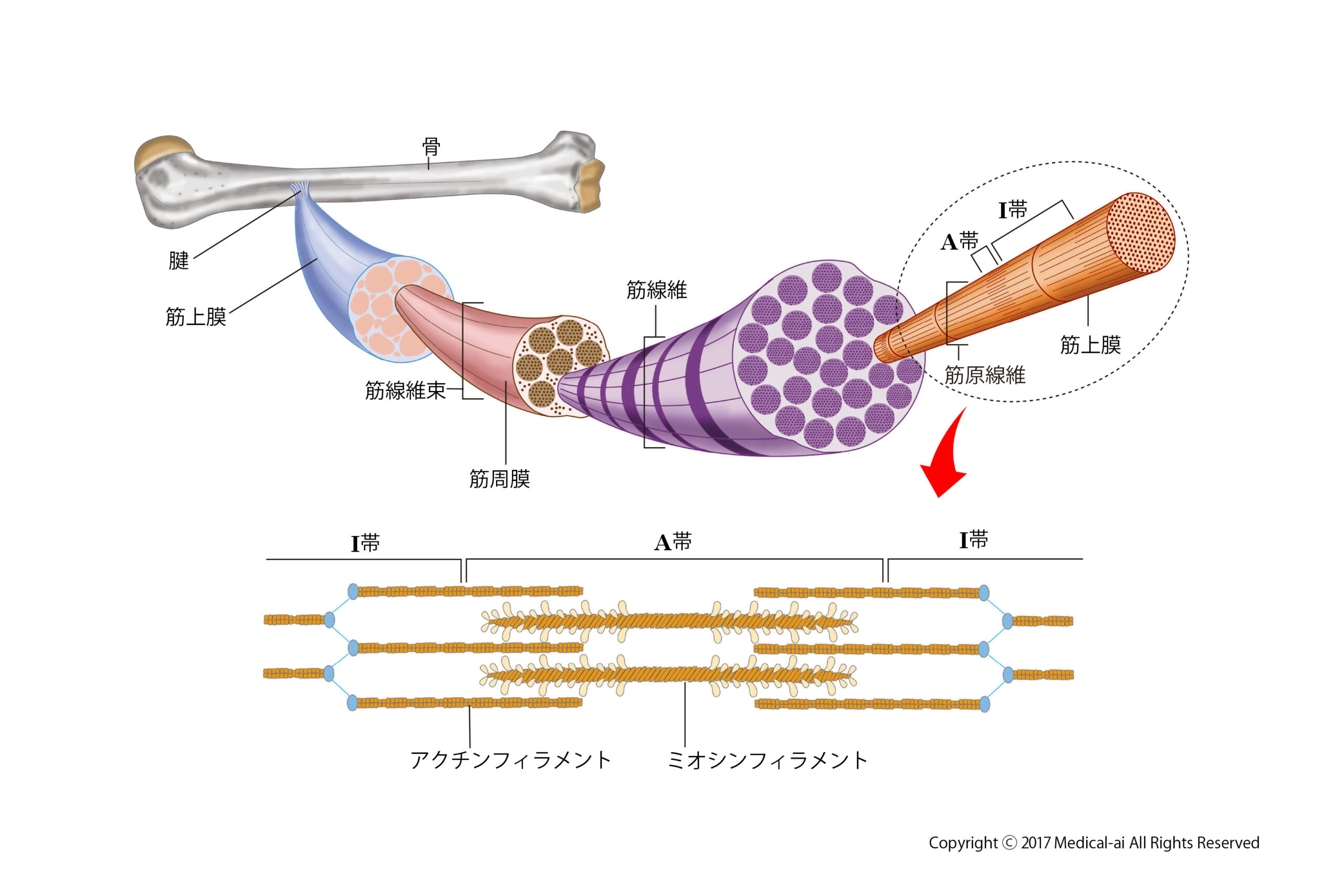

横紋筋と筋原線維

私たちの身体を動かすための筋肉である骨格筋(横紋筋)は上の図のようにたくさんの筋繊維が集まってできています。

この1本の筋繊維は1つの細長い棒のような筋細胞からできています。

この筋細胞の中にはさらに細い糸のような筋原線維が束ねられています。

1つの筋細胞(筋繊維)の長さは長いものでは数十cmにもなります。筋細胞の直径は数十ミクロンです。(1000ミクロンが1mmです)この数十ミクロンという直径は普通の細胞の直径とほとんど変わりません。ということはもともとこの細長い筋細胞はたくさんの細胞がくっついて出来上がったものと考えることができます。したがって

▶1個の筋細胞の中に数百から数千個の核がある

という特徴があります。

この筋細胞は肉眼で見ることができます。筋原線維になるとちょっと見えづらくなります。

1個の筋細胞の中には数百本~数千本の単位で詰まっています。

ミオシンフィラメントがアクチンフィラメント

この筋原線維は明るい部分と暗い部分が横しま(横紋)になってみられます。

筋肉が収縮する(縮む)というのはミオシンフィラメントがアクチンフィラメントの間に滑り込むことで起きています。これらはタンパクでできている棒のようなものです。

1つの単位であるZ盤があります。その端にアクチンという板があります。ここにアクチンがくっついています。ミオシンフィラメント真ん中で浮いているような状態で存在しています。なのでこのアクチンフィラメントがミオシンフィラメントの隙間に滑り込むようなかたちで入っていくと、Z盤とZ盤の間が短くなります。この重なっている部分が濃く見えるため、縞模様になってみえます。

リハビリの際に知っておくべき筋収縮と神経筋接合部

筋肉を収縮させるためには脳からの命令がなければなりません。この脳からの命令が延髄で交叉し、

運動神経を通って目的の筋まで伸びていきます

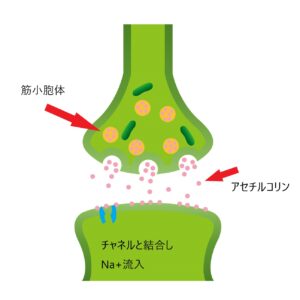

そして骨格筋の筋細胞にシナプスをつくって接合しています。

骨格筋を動かすためにはアセチルコリン(Ach)という伝達物質をつかっています。そのアセチルコリンが開口放出して、筋細胞のNa+チャネルとくっつくとNaチャネルが開きます。そして筋細胞が発火します。その結果収縮がおこります。

このようにリハビリをおこなう際にはただ動かすだけではなくアセチルコリン(Ach)の放出を促しながら適切に動きを誘導していく必要があります。

シナプス小胞が細胞膜と融合して、シナプス小胞の中にあったアセチルコリンがシナプス間隙に放出されます。そしてアセチルコリンがアセチルコリン受容体(Naチャネル)にくっついて筋細胞の中にNaチャネルが流入して信号が伝達されます。

筋細胞がいっぺんに収縮するための仕組みとしてらCa2+(カルシウムイオン)をつかっています。

筋細胞の間に筋小胞体というリン脂質の二重膜でできている白い網状の小胞体があります。筋小胞体の中にはCa2+(カルシウムイオン)がたくさん貯蔵されています。

Naチャネルが開いて脱分極したら、この筋小胞体からCa2+が外へ放出されます。このCa2+によって筋原線維がいっぺんに収縮できるという仕組みになっています。

AChE(アセチルコリンエステラーゼ)

前シナプスからアセチルコリンが放出されますが、この放出されたアセチルコリンはこの後どうなるかというとAChE(アセチルコリンエステラーゼ)という分解酵素によってアセテート(酢酸(アセテート)とコリン)という物質へ分解されます。

コリンは前シナプスが取り込んで再利用します。

例えば神経と筋の接合部の問題や神経の情報がうまく伝わらずに骨格筋を動かすのが難しくなった場合に使う薬があります。(Cholinesterase Inhibitor)

この薬はどこに効くかというと、このAChE(アセチルコリンエステラーゼ)という分解酵素をブロックする薬です。AChEから放出されたアセチルコリンが分解されなくなります。結果的にシナプス間隙にアセチルコリンが留まっているので、刺激が伝わることになります。

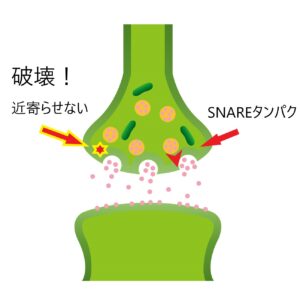

SNAREタンパクとボツリヌス毒素

ボトックス注射という名前は聞いたことがある人が多いと思います。

もともとボトックスの元になったボツリヌス毒素という物質があります。このボツリヌス毒素はSNARE(スネア)タンパクを破壊することでアセチルコリンの放出を阻害します。

このSNAREタンパクとは何かというと、前シナプスの細胞膜とシナプス小胞をドッキングさせるためのタンパクです。

シナプス小胞は前シナプスの中でつくられてその中で伝達物質を蓄えます。そろそろアセチルコリンを放出しようかな…というときにはなるべくこの前シナプス膜の近くにいて、GO がかかったらすぐに放出できるように待機して準備させる役割をしているのがこのSNAREタンパクです。つまり前シナプス膜の近くにシナプス小胞と留めておく役割を持っています。

ボツリヌス毒素はこのSNAREタンパクを破壊する働きがあります。このSNAREタンパクを壊すとシナプス小胞がなかなか準備段階に入れません。なのでアセチルコリンが放出しづらくなります。結果的に筋が動かせなくなる(麻痺する)という働きをしています。

このSNAREタンパクは脳の中でも大事な働きをしています。

まとめ

私たちが自分の意志で動かすことのできる筋肉を骨格筋といいます。この骨格筋はたくさんの筋原線維からできています。筋収縮のしくみはミオシンフィラメントがアクチンフィラメントの間に滑り込むことで起きています。神経筋接合部ではアセチルコリン(Ach)という伝達物質が開口放出して、筋細胞のNa+チャネルとくっついてNaチャネルが開くことで筋細胞が発火し、筋収縮がおこります。このシナプス伝達がじゃまされることで筋収縮が脅かされることになります。

リハビリをおこなう際にはこのような脳神経機構の働きについて理解したうえで適切な部位に適切なアプローチをしていくことが大変重要になってきます。ただ「動かす」というだけでは何のリハビリにもなっていないということです。

コメント